INDEX

日本の組織が持つ柔軟性を変化の力にするダイナミックOD

三好:ダイナミック・ケイパビリティがどうしたら高まるのかという点について、私たちの考え方をご紹介しておきます。

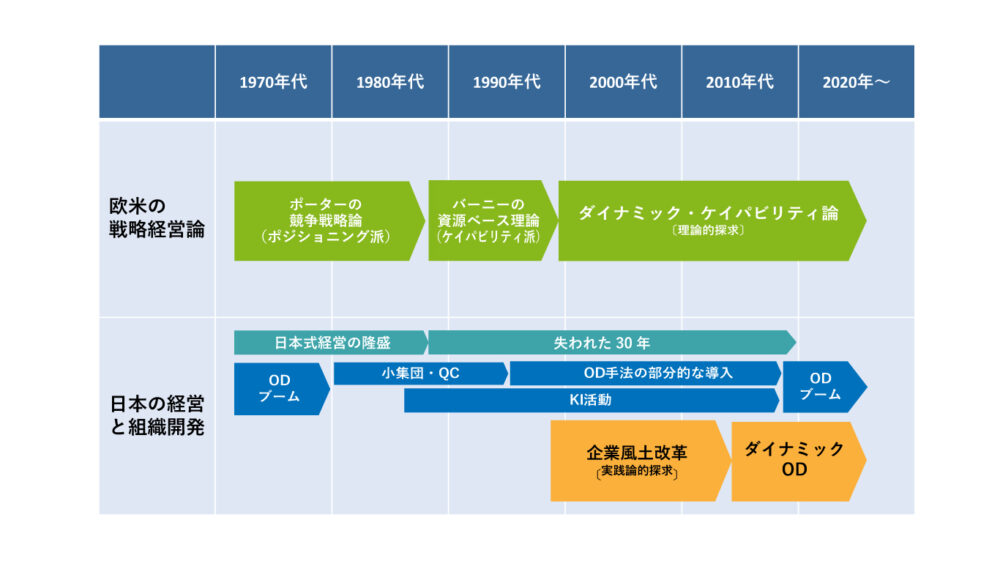

ちょうどティースによってダイナミック・ケイパビリティ論が提唱された1990年代の末に、創業者の柴田昌治が『なぜ会社は変われないのか』を出版し、日本企業の間で風土改革がブームになりました。それ以後、企業風土や文化の変革に各企業と一緒に取り組みながら、組織OSを変えていくやり方を模索してきました。それが日本生まれの「組織開発」と評価されるようになり、さらに知見やノウハウが蓄積され、体系化されて形になってきたのが「ダイナミックOD」です。

その一方で残念ながら、多くの日本の企業でやられているODは、対話の場をどうファシリテートするかに偏っていて、そこから先のダイナミックな動きにつながっていないのが実情です。そこに今のようなコロナショックが起こって、企業をとりまく環境が一変しました。まさに、環境変化に合わせた企業のビジネスモデル1.0から2.0への転換や、そのための組織や文化の転換が急務になっています。

菊澤:今までのように止まっている確実な状態、それが安定的でノーマルだと考える時代はもう終わったんですね。動いていることが日常で、常に変化していることが安定でノーマルなのだという発想に切り替えなきゃいけないと思います。

三好:今までのオーディナリー・ケイパビリティ、ルーティン化された業務プロセスやオペレーション、マネジメントの能力を、新しいビジネスのモデルや常識に合わせたルーティンに変えていくことが必要です。

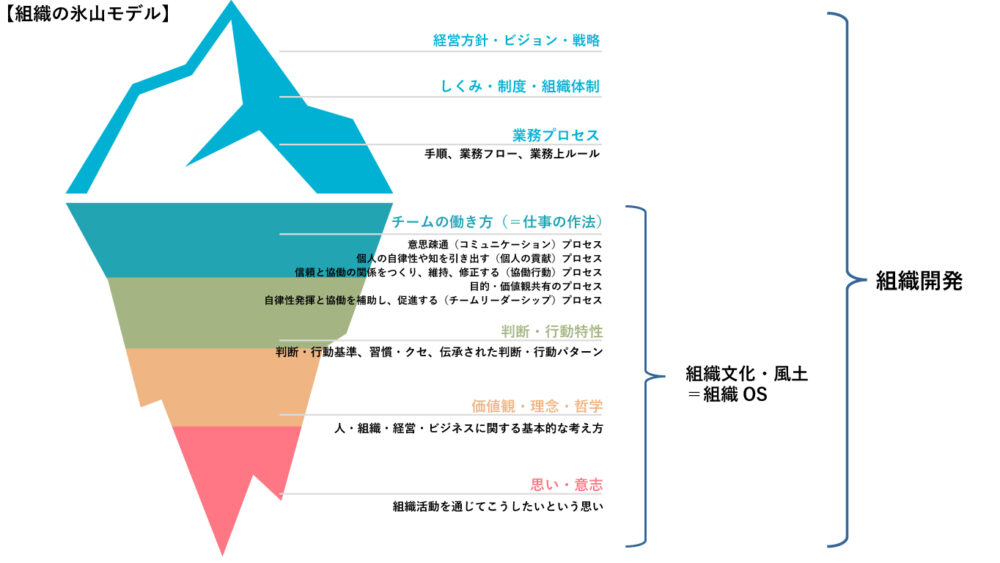

私たちがルーティンを変えていくやり方は、組織OSを見直すことから始めます。組織の一人ひとりに刷り込まれている仕事の作法や動き方、思考や判断の仕方、価値観など、組織特有の文化を形成している核にあたる部分を見直していくんです(下図「組織の氷山モデル」参照)。ルーティン論では、ルーティンの性質としてイナーシア(慣性)を持っていて、なかなか変えられない上に、すぐ元に戻ってしまうといわれますが、ダイナミックODは、まさにその壁を乗り越えるために磨き込まれてきたといっても過言ではありません。

菊澤:難しいのは、「伝統」という言葉なんですね。オーディナリーを「伝統」にしてはいけないと思います。オーディナリーのルーティンを見直し、絶えず改善、進化させるより高次のルーティンのほうを「伝統」にしないと駄目ですよね。

三好:たとえばトヨタの改善力みたいなイメージですね。トヨタは改善のルーティンが企業文化になっています。

実際に組織OSは多くのプログラムの束ともいえるものですが、経験上、コンピュータや遺伝子のプログラムと同じで、その中の1つか2つのプログラムを書き換えるだけで組織全体の動きがガラッと変わることがよくあるんです。組織OSのプログラムというのは、「こういう場合はこう判断しろ」とか「このときはこういう行動をするとよい」ということを、とっさのときに思い起こせるような端的なキーワードとして組織メンバーに記憶されています。

10年ぐらい前のことですが、いろいろな企業の方と「失われた20年で、日本をダメにした言葉って何だろう」みたいなことを議論したんです、そのとき、みなが一番に挙げていたのが「費用対効果」という言葉でした。当時は、この言葉が意思決定をする際のキーワードになっていたので、部下が何か新しい提案をしようとするたびに、どの会社の部課長も口をそろえて「で、この費用対効果はどうなんだ?」と言っては、新しいアイデアを潰してきたというんです。部下にしてみれば、そんなのやってみなければわかりません、やる前に換算できたら苦労しないよと。そうすると、もうそれ以上の説明ができないから、結局、提案自体をしなくなるんだというような話をしたことがありました。

菊澤:面白いですね。

三好:そのほかにも、世界で最もイノベーティブな会社であり、「デザイン思考」で有名なIDEOの方と意見交換をしたときに面白いと思ったのは「失敗」という言葉の扱いです。「失敗」という言葉はほとんど使わないと言うんです。なぜなら、デザイン思考でトライをした結果を見て修正、改良はするが、その結果自体は「失敗」ではない。改善点を見つける行為の結果だから、それを「失敗」として否定することに意味はないと。

「失敗」をどういうふうに扱っているかには、けっこう企業のカルチャーが表れるんです。失敗対応のルーティンはどうか、失敗に対するプログラムがどういうものかを表しますから、その企業のイノベーション度合いやイノベーションの遺伝子がどう伝承されるかもよくわかります。最近だと「トライ・アンド・エラー」ではなく「トライ・アンド・ラーン(try and learn)」という言い方が出てきていますが、言葉一つでカルチャーの違いが生まれる。そういう転換のスイッチになるひと言をつかまえればプログラムが変わるんですね。

菊澤:なるほど。

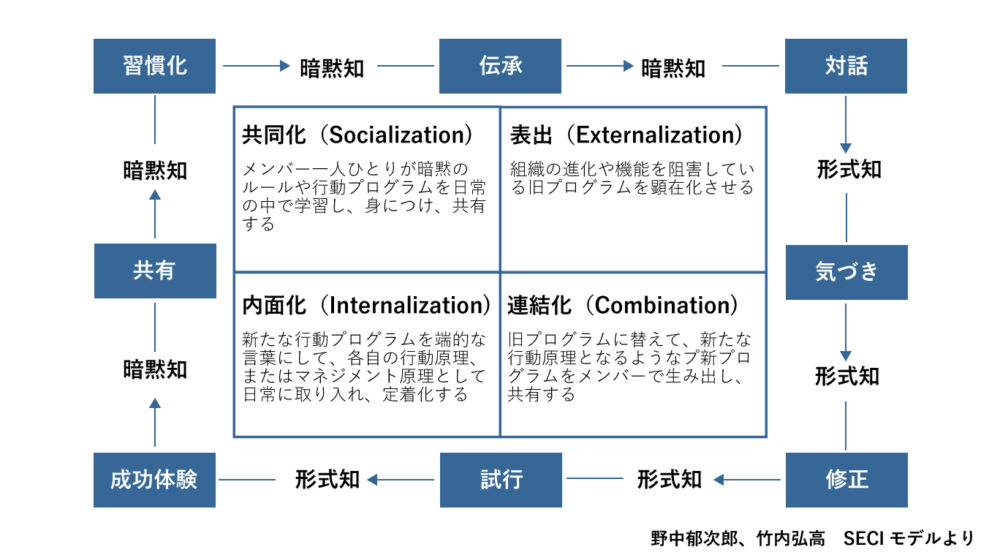

三好:具体的には、こうしたプログラムのキーになっている言葉をつかまえて変えていきます。どのプログラムを変えればいいかは、みんなでじっくり対話をして見つけます。お互いにこう感じている、違和感があるというようなところを出し合っていくと、「それだよ!」みたいな感じでスイッチが見つかる。そこを糸口にして変えていくんです。ちょうどSECIモデルに似たようなプロセスですね。

これまでみんなが暗黙知で当たり前だと思っていたようなルーティンが、最近ちょっと合わないんじゃないとか、これだと不具合が出るよねみたいことで意識に上り始めて、じゃあどういうふうに変えていこうか、みたいな話になる。実際にやり方を変えてみてうまくいったら、それが成功体験として共有されて、新たな習慣になり定着化していく。暗黙知的なルーティンを形式知化して修正し、そして新たなルーティンを暗黙知化していく、ということをやっているんです。

菊澤:ルーティン変革の実践論ですね。とても興味深いです。トップがリードするというのもいいんですが、やっぱり現場が一番よく知っているので、ルーティンを下から変えられるような力がほしいですよね。あらためて、そういうことをやれるような現場組織がないといけないと思いました。

不確実な時代の経営に必要な組織資本に投資する

三好:今のように変化に対応するための能力や文化が不可欠な時代には、ダイナミック・ケイパビリティを高めるための「投資」が必要だと感じています。変革は「コスト」じゃないんだと。

私たちのところに相談に来られるのは人事部の方が多いのですが、人事部というのはコストセンターですし、残念ながら多くの人事部の方があまり経営的な発想を持っていない。いかにオーディナリーを回していくかみたいな仕事ばかりをしていて、研修サイズで変革ができないかというような発想の方が多い気がします。経営者はダイナミック・ケイパビリティをもっと高めるような組織戦略をとりたいと思っていても、人事部の方にはピンときていないケースが多いんです。

ダイナミック・ケイパビリティを高めるということは、ビジネスモデルから企業のあり方までトータルに、ガラッと変えるような能力を持つということです。モノをつくるための設備には投資をする、新たな技術を生むための研究・開発にも投資をする。それなら、なぜ新しいビジネスや付加価値を生み出すための資本である組織に投資をしないのかということです。

菊澤:そういうことを企業経営の立場の人たちには理解してほしいですよね。

三好:『2020年版ものづくり白書』では、国がダイナミック・ケイパビリティをこれからの日本の経営の一つの指針として推しています。日本の企業にはもともと変化に柔軟に対応してきたダイナミック・ケイパビリティという財産があるのだから、このVUCA時代にこそ、それをうまく活用して環境変化に強い企業に生まれ変わるとか、もっと時代に合った付加価値力の高いケイパビリティを獲得するといったことに力を入れてほしいと思います。

菊澤:先にも話しましたが、今の経営者の方たちはちょっとかわいそうなところがありますね。自分自身が面白いチャレンジをした経験があまりないから、すごく保守的なんですね。そのへんは、これからもう少し頑張ってほしいなという感はあります。

三好:それこそ変化の中に機会を捉えて投資の意思決定をする、センシングとシージングの能力が日本企業の経営者にあるかどうかが、今まさに試されているのかもしれませんね。

今日は、どうもありがとうございました。

|

菊澤研宗(きくざわ けんしゅう) 氏 慶應義塾大学商学部・大学院商学研究科 教授カリフォルニア大学バークレー校で、ダイナミック・ケイパビリティの提唱者であるD.Jティース教授の下でダイナミック・ケイパビリティ論を研究。日本におけるダイナミック・ケイパビリティ研究の第一人者。『2020年版ものづくり白書』において、経済産業省に対してダイナミック・ケイパビリティに関するアドバイザーを務める。[主な著書] 『組織の不条理―日本軍の失敗に学ぶ』中央公論社、2017年 『改革の不条理―日本の組織ではなぜ改悪がはびこるのか』朝日新聞出版、2018年 『ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論』中央経済社、2018年 『成功する日本企業には「共通の本質」がある ダイナミック・ケイパビリティの経営学』 朝日新聞出版、2019年 『D.J.ティース ダイナミック・ケイパビリティの企業理論』(共訳)、中央経済社、2019年 など多数 |

|

三好博幸(みよし ひろゆき) 株式会社スコラ・コンサルト プロセスデザイナー2001年 ㈱スコラ・コンサルト入社後、大企業を中心に企業風土改革をサポート。スコラ・コンサルトが蓄積してきた豊富な実践知を「ダイナミックOD」として体系化してきた。近年は、ダイナミック・ケイパビリティ理論と実践論としてのダイナミックODの統合を研究している。多摩大学大学院、放送大学にて組織開発に関する非常勤講師も務めた。[著書・記事] 『組織(つながり)をつくる技術(テクノロジー)』(スコラ・コンサルト) 『フィールドブック学習する組織「5つの能力」』(共同監訳・解説)2003年 『フィールドブック学習する組織「10の変革課題」』(共同監訳・解説)2004年 いずれも日本経済新聞出版社 「”働きがい改革“の基盤となるパナソニック式組織開発―個人と事業の成長をつなぐ組織づくりとは」パナソニック×南山大学中村和彦×スコラ・コンサルト対談インタビュー (翔泳社Webメディア Biz Zine) |

| 経済産業省『2020年版ものづくり白書』 第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望より 第2節 不確実性の高まる世界の現状と競争力強化(PDF版) |

|

| [対談]菊澤研宗氏×三好博幸 日本企業のダイナミック・ケイパビリティと組織開発の未来を考える ―不確実性の高い環境とのズレを感知し、自らを変えていく企業の能力とは(PDF版) |