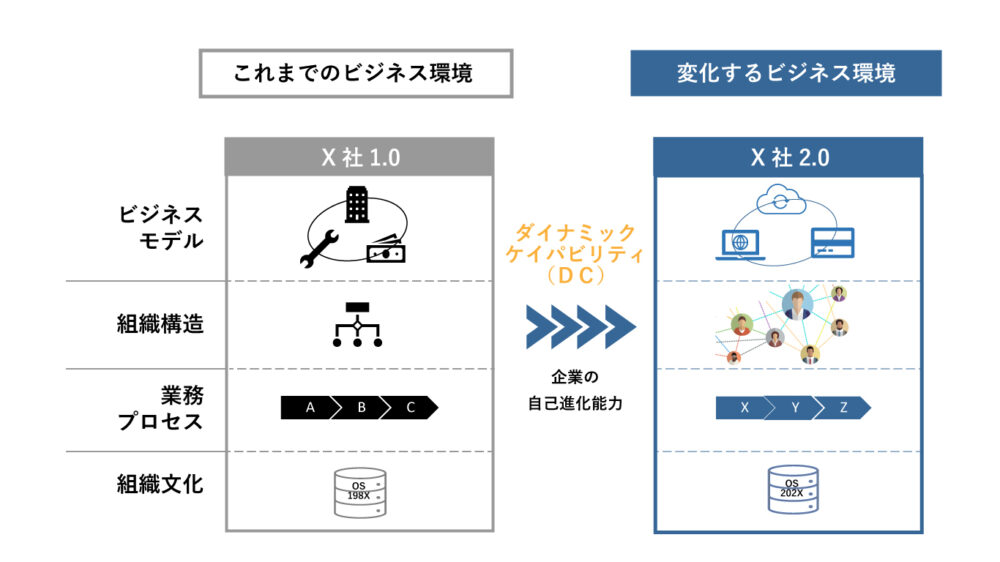

突然のコロナショックに世界が揺れ、生活や社会が形を変えると同時に産業の構造も一変する。まさに今、私たちが直面している状況が時代の姿だとするなら、この不確かで先の見えない環境にどう対応していくかは、すべての企業に共通の課題です。企業の戦略も変化の激しい環境の中で「いかに持続的な競争優位性を確保するか」へと焦点が移り、これからの企業には絶えざる変化に適応しながら進化する力が求められるようになりました。そこで浮上してきたのが、企業の自己変革力である「ダイナミック・ケイパビリティ」です。

ここでは、ダイナミック・ケイパビリティ研究の第一人者である菊澤研宗氏を迎え、世界的な潮流であるデジタル・トランスフォーメーション(DX)との関係を見ながら、日本企業の持つ「組織の柔らかさ」をニューノーマルの持続的な経営の強みにしていくための課題と、ダイナミック・ケイパビリティを高める文化、高次の協働プロセスをつくる新しい組織開発(OD=Organization Development)、「ダイナミックOD」の可能性について語り合いました。

INDEX

激動の時代に注目されるダイナミック・ケイパビリティとは

三好:国が『2020年版ものづくり白書』で大きく取り上げたことで注目されているダイナミック・ケイパビリティですが、簡単にいうと、どういうことでしょうか

菊澤:環境の変化を感知して、それに適応するように自己を絶えず変革していくような企業の変革力ということですね。

学説史的にいえば、戦略経営論の出発点とされるのはマイケル・ポーターの経営戦略論ですが、それは、ひと言でいうと、環境や状況が企業の戦略行動を決めるという環境決定論あるいは状況決定論なんです。しかし、それに反して、説明できない反証事例がたくさん出てきた。そこで、次に出てきたのが資源ベース論でした。

資源ベース論は、企業の戦略行動を決定しているのは環境ではなく、逆に自分自身が持っている固有の資源だという考え方です。ところが、この見方に対しても問題が出てきます。自分たちが持っている固有の資源に固執していると、環境が変わったとき、逆にそれが変化の妨げになるということです。つまり、コアリジディティになるということです。

三好:硬直性ですね。

菊澤:はい。では、どうすべきかということで出てくるのが、デイビット・J.・ティースの提唱するダイナミック・ケイパビリティ論です。それは、一方でポーターのように、環境の変化を感知し、他方でその変化に対応するように資源ベース論が主張する固有の資源を再構成・再配置・再利用する自己変革能力のことです。

これからの企業には、環境の変化に対応するために自己変革していく能力が最も重要なものになる。そのような企業の能力つまり変化対応的な自己変革能力が、ダイナミック・ケイパビリティなのです。

ティースによると、このダイナミック・ケイパビリティは、3つの能力から構成されています。一つはセンシング(sensing)という環境の変化を感知する能力。二つ目は、その変化の中に利益を得る機会を捉えるシージング(seizing)という能力。最後に、全体を変えていくというトランスフォーミング(transforming)という能力です。

なぜこういう考え方が注目されているかというと、結局、今の時代は不確実性が非常に高い、変化が激しい時代だということを多くの人が認識し始めたということだと思います。

三好:企業が変化しなくてはいけないというのはバブル崩壊後もいわれていたと思うんです。ただ、その当時は、業績が悪いとか、不祥事を起こして風土・体質に問題があるとか、衰退業界に属するような特定の企業が対象だった。でも、明らかに今は違うなと思っているのは、今がVUCAの時代だということ。デジタル・トランスフォーメーションの時代になってIOTを活用した新しい産業モデルがいろんな分野に出てくる。つまり、今まで安泰だと思われていた業界や企業が一夜にして凋落してしまうということが起こり得る環境です。

そうすると、これからは例外なく、変われない企業は淘汰の対象になっていく。ですから、すべての企業が変わる力を持っていないと存続が危うい、そんな時代ではないかと思っています。

菊澤:確かに、今、ダイナミック・ケイパビリティが注目されているのは、会社個別の問題というよりも、会社を取りまいている環境が変化してしまうという事態が起こっているからなんですね。今起こっているコロナウイルス問題の背後で何がニューノーマルになっているかといえば、結局は不確実性なんだと思います。以前から、大震災とか自然災害とか、予想もできないことがたくさん起こっていて、それになんとかして対応しなくてはいけないという、そういったものの一つとしてコロナ問題が起こっているということなのだと思います。

だから企業は、こういった不確実で不測の状態が起こることが、今後はもう普通なんだという発想で対応していかなきゃいけない。そういう意味で、まさにダイナミック・ケイパビリティという能力が問われてくる、というような話なんだろうと思います。

三好:そういう意味では、このコロナショックをきっかけにして変化に対応できる企業とできない企業とが明確に分かれていくように思います。

日本企業が伝統的に持つ「組織の柔らかさ」という変化対応力

菊澤:少し違う視点からいうと、もともと日本企業にはダイナミック・ケイパビリティに通じるような特徴を持っていたと思うんです。しかし、それが徐々に弱くなってきているのが気になります。どういうことかというと、欧米企業と比べると、日本の企業組織にはまだ「柔らかさ」があるということです。これをどう見るかなんですね。

たとえば、日本では、「総合職」というものがありますが、それはあいまいでムダが多いとかいわれたりします。しかし、不確実性がニューノーマルになると、この総合職にもとづく日本的な柔らかい組織のほうが本当の強みになる可能性が出てくるということなんです。ところが、今、政府主導で進められている働き方改革などを見ると、欧米的な発想で職務を明確にして人を割り当てていくようなジョブ型の堅固な雇用形態に移行しようとしている。どの方向に進んでいけばいいのか、今の日本企業は非常に難しい位置にいるなと思いますね。

今回のものづくり白書における調査結果を見ると、日本の大企業はかなり硬直化しつつありますが、中小企業はまだ柔らかさを残しているように思います。

たとえば、ソフト開発の方式ですが、職務がはっきりしているウォーターフォール型では、分業で工程を区切って一工程ずつ完結的に進めていきます。でも、これだと時間がかかるし、リスクが高いので、今はアジャイルでスクラムのようなチームを組んでやるという流れが主流になってきています。これなんかはちょっと集団的で柔らかい、非常に日本的な話だと思うんですね。

ある製菓機械メーカーの社長さんとお話ししていて面白いなと思ったのは、昔だと設計図を手で描いていたけど、パソコンを使うようになると、設計者がだんだん個人主義化あるいはタコツボ化してきたというんですね。それだと、一人が1個でもミスをすると大事故になる。そして、その対処にすごいコストがかかったらしいんですね。それを経験しているので、一人に任せるというよりも、やっぱり集団的にやらないと危険だということがはっきりわかったとおっしゃっていました。

そういう意味でも、もともと日本企業が持っていた、ちょっとあいまいな、みんなで寄ってたかってやるようなやり方はやっぱり失ってはいけないのかなと。その点で、潜在能力を日本企業はまだ持っているのではないかと思います。つまり、その特徴をもう一度見直してみると、それがダイナミック・ケイパビリティと密接に関係しているように思います。そして、ニューノーマルとしての不確実で不測の時代には、それが逆に強みになっていく可能性もあるということを指摘したいと思います。